おはようございます。

本日から最強寒波と呼ばれるものがきていますね。私が住んでいる地域も例外なく、凄く寒いです・・・

冬なので寒くて当たり前なのですが、寒いのは苦手です(笑)

皆さまお体にはお気をつけください。

では本題です!

今日は生物企画第2弾で、「遺伝子」に関して書いていきたいと思います。

遺伝子というとどんなイメージがありますかね?親から子へ受け継がれる性質みたいなイメージが一番わかりやすく、皆さまの認識かもしれないですね。

もちろんそれで間違いないのですが、遺伝子はもっと奥が深く調べれば調べるほど楽しいですよ♡

今日はそんな遺伝子に関して「超簡単」に説明します!ぜひ遺伝子を学んで、生物への理解を深めてください!

遺伝子ってなんだろう

ではまず基礎の基礎である「遺伝子」とはなんぞやというところをお話します。

すごく簡単に言えば遺伝子は「生物を作るための設計図・説明書」って感じですね。よく「DNA(デオキシリボ核酸)」っていう言葉も聞くかもしれないですが、「遺伝子」は「本」で、「DNA」は「紙とか文字」のようなイメージをするといいかもしれません。遺伝子は情報の事で、DNAは情報を構成している物質なんですよね。

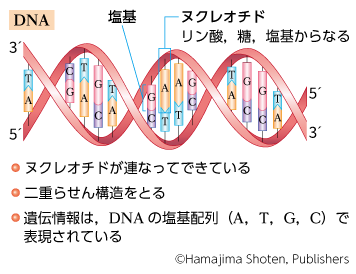

この遺伝子といわれるものは、あなたの体にも親からもらった情報が半分ずつ入っています。情報を構成する物質は、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)、G(グアニン)という塩基の組み合わせでできています。いきなりわかりずらくなりましたね(笑)

※浜島書店様 引用元

まぁ上記の画像のように遺伝子は連なっています。難しい事は考えなくて大丈夫なので、こんな感じなんだなで大丈夫です。

次に遺伝子の中に入っている情報にはどんなものがあるのかを考えていきます。

遺伝情報の伝わり方

遺伝子とは生物の設計図・説明書が入っていることをお話してきました。

ではどんな設計図が入っているかお話します。

まず入っているのは細胞を作り直す設計図です。古くなった細胞はどんどん次の新しい細胞に作り替えられて、生物は生きています。古い細胞はどんどん体外に捨てられていくのですが、新しい細胞も同様に遺伝子をもとに再生産されます。

この再生産の過程は、

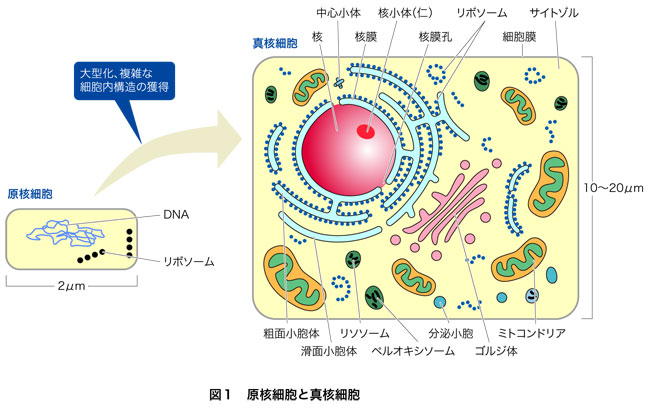

上記の図で説明します。

①まず遺伝情報がどこにいるかと言いますと、核という赤い丸の中にいます。この核の中に設計図(遺伝子)があり、この設計図をコピーするところから体に必要なたんぱく質作りが始まります。このたんぱく質こそが人間の特徴を表すもとになるものです。

②設計図をコピーするお話が出てきましたが、どのようにコピーするかというとmRNAというものが大きく関係します。mRNAとはメッセンジャーRNAと言われていて、コロナ過ではよく耳にしたかもしれません。メッセンジャーRNAワクチンという言葉に聞き覚えがあるかもしれませんが、このワクチンもmRNAを利用したものなんです。

少し話がそれましたが、mRNAとはコピー用紙という風に覚えるといいかもしれません。核という図書館に置いてある遺伝子(設計図)を、コピーしてくる役目がmRNAにはあります。

コピー機でコピーされたmRNAは、その設計図を基に新しいたんぱく質をつくり始めます。この時設計図だけでは当然つくれないので、材料が必要になります。その材料を運にんでくるのがtRNA(トランスファーRNA)になります。

③設計図(mRNA)と材料(tRNA)が集まったら、リボソームという工場でたんぱく質を作ります。生産されたたんぱく質は扱いにくいものなので、小胞体というセンターから工場ごとゴルジ体という別工場に輸送されます。このゴルジ体で「糖」をたんぱく質にくっつける作業をすると、性質が変わって水に溶けやすくなり実用的なたんぱく質になります。

④こうして獲得したたんぱく質は生物の生命活動維持に使われます。

すごく簡単に説明しています。もっと詳しく話せば話せるのですが、最初の私のように意味不明にならないでほしいので、大まかに書いてます。

遺伝情報の内容

前述のとおりで、たんぱく質を合成する上で遺伝子はマストな存在です。しかし特定のたんぱく質を作るときに、すべての遺伝情報を使っているわけではないんです。

長い長い遺伝子の一部分の情報が、必要なたんぱく質の設計図になります。つまり設計図にはいろいろなたんぱく質の作りかたが書いてあって、ページごとで分かれているイメージです。

しかも遺伝情報の凄いところは、どのタイミングで作り出すのか、どれくらいの量をつくるのかなど使用上の注意のようなものまで情報になっているんです。

それが遺伝子の構成要素である、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)、G(グアニン)の4つの塩基の組み合わせからできているなんて信じられません(笑)

本当に人間の細胞はよくできているなと感心します。

遺伝子組み換え食品

さて、人間や生き物のたんぱく質合成に関する内容は理解が少しできたかもしれません。

次は遺伝子組み換えに関する話をしていきたいと思います。

遺伝子組み換え=危ないみたいなイメージがありますが、はたして本当にそうなのでしょうか。

実際は、しっかりとした安全基準を通過した食品にだけ流通できる権利が出来ます。この安全基準はかなり厳重なので、過度に心配する必要はないかもしれません。他国の遺伝子組み換え食品も、日本の基準で再検査されますので安心です。

そもそも遺伝子組み換えでのメリットは、簡単にその植物や動物の性質を変えられるところです。今までは美味しい植物と疫病に強い植物を交配させて、両方の特徴を獲得した植物を流通するような方法で品質を向上させていました。しかしこれはすごく時間がかかるんです。

その問題を解決できるのが遺伝子組み換えなんです。美味しい部分の遺伝子と疫病に強い部分の遺伝子をどちらかに組み換えてあげれば、すぐに実用可能な植物が誕生します。

こうした時短的メリットが一番大きいかもしれません。

しかし一方で上手く組み換えできなかった時に、有害な物質を生産する遺伝子が発生する可能性がゼロではないことです。実際に日本の会社でも、健康食品で死者を出したケースもあります。

もちろん天然の植物でも突然変異はおきますが、人為的に操作された細胞がつくることへの抵抗感みたいなものが大いに消費者に影響します。

遺伝子組み換えに対する知識と経験が蓄積されていけば、もっと実用的な食品が生産できるようになるとは思います。

クローン技術の進歩

クローン技術も遺伝子的な話になるのは容易に想像がつくかもしれません。

簡単に説明すると、子供ができる仕組みとして精子と卵子が受精して子供ができます。この仕組みをごそっと変えて、受精していない卵子(未受精卵)の核を取り除きます。核を取り除いた未受精卵にクローンを作りたい動物の核を乗せ換えます。すると細胞分裂を始めますので、その卵子を別の母親個体に産ませるのです。

すると子供は核を乗せ換えたど動物と全く同じ遺伝情報をもった個体が生まれますので、まさにクローンなんです。

ちなみに人間の一卵性双生児も遺伝情報的にはクローンです。

クローン技術が向上すれば科学技術は劇的に進歩しますが、当然倫理観がすごく重要になってきます。

クローンという存在がオリジナルに比べてどうなのかだったり、生き物の特徴を操作できてしまうことであったり、世界の価値観を擦り合わせる必要は大いに必要になります。宗教的や文化的、政治的など多くの分野の理解が必要になります。

明るい未来でもあり、暗い未来も見え隠れする技術です。

まとめ

今回は遺伝子に関して自分に頭を整理する意味でも、簡単に書いたつもりです。

内容に不備や違うところがあればどんどん指摘頂ければ幸いです。

生物の構造を解明することは、非常に人間の未来に明るい日を差すことだと思います。しかし、もし人間の構造が解明されて、「延命」、「不死」など死というものから遠のく未来がくるとすれば、いい部分も悪い部分もあります。

死は神様が与えた合理的なシステムです。死が無ければ生物は地球上に飽和し、なにもかもが共存することはできないでしょう。

死が無くなる、もしくは生存期間が長引くことで、生物は増え、食べ物を求め争い、そして・・・推測の世界ですが、人類が世の中の仕組みを解明する先にまっているのは、必ずしも明るい未来であるとは思っていません。

そこで必要になるのが人間だけが持つ思考力と倫理観です。

人間の脳はそのためにあるような気がしてなりません。

ありがとうございました。